本堅地本朱大椀(ほんかたじほんしゅおおわん)

- ギフト対応可

(同ショップ内)

お知らせ

なにかと誤解が多い漆器の扱い方をわかりやすくまとめましたのでご参考にしていただけましたら幸いです。 https://www.facebook.com/notes/fushimiurushikobo/%E6%BC%86%E5%99%A8%E3%81%AE%E6%89%B1%E3%81%84%E6%96%B9/748637041845426

木地:けやき

寸法:径12.8 / 高7.6cm

塗り:本堅地下地

本堅地にはその丈夫さだけに留まらず、他に重要な存在意義があると私は考えます。というのも、本堅地椀は数十工程も手間がかかるので採算の合う仕事とはいえません。それでもなお私が本堅地下地のお椀を製作している最大の理由は、私自身が本堅地椀に育てられたからに他なりません。

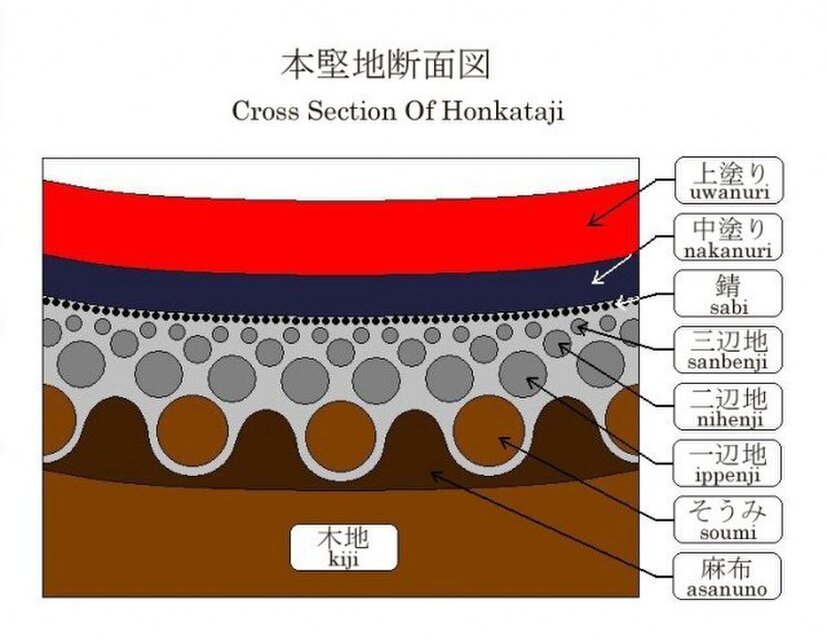

そもそも、本堅地椀は下地の回数が多く、厚く下地を付けると器が重くなってしまうので、漆に混ぜる地の粉などの粒子ひと並びの厚みで薄く重ねることが基本です。粗い粒子のそうみ粉から順々に細かくなり、最後の砥の粉までを檜の箆で付けますが、粒子が粗いほど箆に感触が伝わるので付け易く、微粒子の砥の粉はほとんど感触がなく、ひと並べにするには勘に頼るしか仕方ありません。(塗膜断面図参照)

初心者が下地の厚みを自在に調節できる技術を習得するなら、粗い粒子から徐々に細かい粒子へと慣れて行くことができる、本堅地下地が最適な訓練の方法だと思います。そして、数百個、数千個の本堅地椀の下地を付けることによって技術や感覚が身に付くのですが、弟子入り先に練習用のお椀が用意される訳ではないので、練習替わりに作られたお椀も、最終的には師匠の手によって仕上げられて販売されます。当にそれは「他人の褌で相撲をとる」ということであり、もしも自分の作業が原因で品物に不具合が生じても自分では責任が取れず、師匠に迷惑をかけることとなる、緊張感を伴った作業です。実際に私も師匠のお椀を練習台に訓練を重ねました。

現在、私の本堅地椀の下地は私の弟子によって施されています。ただ、かつて私が任されたような多量な個数を彼らに与えることが残念ながらできません。2万円以上の価格のお椀が飛ぶように売れる筈もなく、自ずと製作個数も減少します。漆器に対する憧憬の念が薄れ、生活習慣も変化した現代では、本堅地下地が施された本格的な漆器の需要は減りこそすれ、増えることはこの先期待できません。それはつまり、技術を身に付ける機会も失われるということに繋がります。 本堅地椀が姿を消す日がいずれ訪れるとしたら、それは本当に残念なことです。

製作工程をご覧ください。

http://www.youtube.com/user/fushimiurushikobo#grid/user/B68D28BEA1263D89

ショップへの感想コメント

(29)-

白竹しゃもじ

白竹しゃもじ

質実剛健、かつとても美しいしゃもじです。ずっと大切にします。

-

by touchy

by touchy イギリスの銀食器が好きなので大きいサイズと迷いましたが、手が小さいのでこちらがちょうど良かったです。 さっそく使って見ましたが、軽くて角度もよくて最高の気分です。 これから永く共にできるお品に巡り会えてうれしいです。次はフォークをいただきたいです♪ 梱包等も素晴らしく、コロナで外出も控えている中、買い物をする喜びも久しぶりに感じられました。 ありがとうございました。

-

孟宗竹拭漆箸/23cm

孟宗竹拭漆箸/23cm

by 米山芳雄

by 米山芳雄 作品到着致しました。 とても軽い箸で使用感は抜群です。 今後ともよろしくお願いいたします。

-

煤竹箸/24cm(すすたけはし)

煤竹箸/24cm(すすたけはし)

by あるまじろ

by あるまじろ スラリとした美しいお箸。 どうもありがとうございます。 大切にいたします。